ll 15 gennaio del 1934, Italo Balbo viene nominato governatore della Libia. I grandi spazi e la totale assenza di vie di comunicazione rendono necessari degli interventi per difendere la cosiddetta “Quarta sponda”. Dal confine tunisino fino a quello egiziano realizzerà una strada litoranea di 1.822 k che prenderà il suo nome “Via Balbia”. Però per coprire le grandi distanze in caso di urgenza comprende, da militare e aviatore, la necessità di avere a disposizione delle truppe aviotrasportate.

.

La necessità quindi di creare un

nuovo corpo di paracadutisti lo porta a costituire un reparto apposito di uomini sceltissimi tra le fila dei battaglioni ascari.

Il 20 marzo 1938, all’aeroporto di Castel Benito, nei pressi Tripoli, con la collaborazione del colonnello Stefano Cagna, già trasvolatore atlantico e comandante dell’aeroporto, inaugurerà ufficialmente la scuola di paracadutismo denominata “Campo scuola paracadutisti della Libia”. Con decreto del Governatore datato 24 marzo sarà il primo reparto coloniale di questa specialità al mondo. Il colonnello pilota Prospero Freri, già pioniere del paracadutismo italiano e ideatore nel 1926 del paracadute Salvator, richiamato dall’Italia, sarà il responsabile della formazione degli ufficiali istruttori.

Al comando della nuova truppa coloniale verrà messo il Maggiore del Genio Goffredo Tonini, MOVM per le azioni di pacificazione dei clan ribelli.

Il nuovo comandante il 23 marzo arriva a Castel Benito ed il mattino del 29 effettua già il suo primo lancio.

Con circolare del Comando Superiore di Tripoli del 12 febbraio 1938 venne deciso di selezionare il reclutamento degli ascari. Tonini si mette subito al lavoro selezionando le diverse migliaia di libici che si erano presentati riducendo il numero nella proporzione di dodici a uno. Superando le prime innate diffidenze da parte dei libici per le gli aerei il 16 aprile 1938 viene eseguito il primo lancio in massa di 300 uomini. Il successo del primo lancio porta alla costituzione di un secondo battaglione costituendo così il Reggimento “Fanti dell’Aria” composto da sottufficiali e militari libici al comando ufficiali italiani.

Il battaglione era organizzato in un plotone comando (tenente Giovanni Messina, con funzioni di aiutante maggiore), una sezione medica (tenente Duca), una sezione Contabilità (maresciallo Vittorio Ferra), una sezione “ripiegatori” (aviere scelto Giudici e caporal maggiore Terruso). Il plotone composto da sottufficiali e graduati libici era comandato dal sotto tenente Guido Conti, e seguivano poi quattro compagnie di allievi paracadutisti (rispettivamente 1ª, capitano Domenico Giovannini; 2ª, capitano Riccardo Ricci; 3ª, capitano Ermete Dondini; 4ª, capitano Domenico Della Pietra).

Dopo quattro settimane di addestramento, venne lanciato simultaneamente l’intero battaglione composto da circa 300 uomini con l’impiego di 24 monoplani trimotori Savoia-Marchetti S.M.81, appartenenti al 15º Stormo della Regia Aeronautica, propedeutico al lancio di qualche giorno successivo effettuato in notturna, esperimento mai tentato prima da altri reparti similari.

Le esercitazioni, sebbene tecnicamente riuscite, provocarono in queste prime settimane la morte di 15 paracadutisti libici ed un ufficiale italiano (il tenente istruttore Giuseppe Pistilli) più 72 feriti.

Il 18 maggio 1938, alla presenza degli ufficiali della Scuola di Guerra, vennero lanciati con 38 Savoia-Marchetti S.M.81 tutti i 500 uomini del reggimento. L’esercitazione, a causa di un imprevisto forte vento contò sette morti e trentadue feriti.

.

Il 23 maggio 1938 una nuova operazione di aviosbarco viene effettuata alla presenza del Re Vittorio Emanuele III, di addetti militari stranieri, tra i quali una delegazione della Luftwaffe con Hermann Göring, comandante della Luftwaffe e dal feldmaresciallo Walther von Brauchitsch, capo dell’Oberkommando des Heeres.

Il successo dell’operazione (senza incidenti), non portò comunque al riconoscimento della specialità, e per l’alto rischio delle operazioni vennero momentaneamente sospese le attività di lancio.

Vennero studiati nuovi accorgimenti in materia di sicurezza e la modifica dell’equipaggiamento: tra cui l’assegnazione a ogni fante dell’aria di un caschetto in cuoio, di occhiali protettivi come quelli già in uso ai motociclisti, di una tuta imbottita e di scarponi di gomma. Anche il paracadute fu profondamente migliorato con l’aumento della velatura e un nuova imbragatura. Venne anche migliorata la tecnica di lancio, passata dal vecchio tuffo in avanti a un lancio a busto eretto con le mani sugli spallacci. Inoltre vi fu anche l’adozione della formazione aerea cosiddetta “a scaletta” (aerei di testa più bassi e quote più elevate per i velivoli successivi) per evitare che dopo il salto si venisse risucchiati dal velivolo che seguiva.

Resi quindi i lanci più sicuri, il 15 gennaio 1939 i “Fanti dell’aria” vennero ufficialmente riconosciuti da Roma e con decreto ministeriale venne autorizzata la costituzione dei reparti paracadutisti in Libia. Venne riconosciuta ai membri di questa neonata specialità la stessa indennità di 600 lire corrisposta al personale navigante della Regia Aeronautica.

Nei mesi del 1940 verrà costituito anche un nuovo battaglione formato da paracadutisti nazionali provenienti da reparti di stanza in Libia, al comando del Magg. Arturo Calascibetta. Con 12 corsi allievi paracadutisti verranno brevettati oltre 300 uomini, con il paracadute mod. Salvator 40 con una nuova calotta di maggiori dimensioni. Dalla sua costituzione fino alla primavera del 1940, presso la scuola paracadutisti di Castel Benito, furono in tutto abilitati al lancio circa milleduecento allievi.

Il progetto di Italo Balbo, per l’imminente entrata in guerra dell’Italia, era di utilizzare nei primi giorni del conflitto questo reparto per l’invasione di Malta oppure per un colpo di mano sul Canale di Suez.

Il progetto di Italo Balbo, per l’imminente entrata in guerra dell’Italia, era di utilizzare nei primi giorni del conflitto questo reparto per l’invasione di Malta oppure per un colpo di mano sul Canale di Suez. L’Italia entrerà in guerra il 10 giugno ma Balbo morì prematuramente il 28 giugno abbattuto dalla contraerea italiana nei cieli di Tobruk senza che il suo piano venisse poi attuato.

I Fanti dell’Aria, come la Folgore, verranno quindi impiegati solamente come fanteria.

Il 9 dicembre 1940, gli inglesi scatenano l’operazione Compass: le divisioni corazzate e meccanizzazione sopraffanno le truppe italiane prevalentemente appiedate, giungendo fino alla Cirenaica.

I battaglioni paracadutisti, i due libici ed quello italiano, vengono riuniti costituendo il gruppo mobile “Tonini”, ed inviati nella Piana di El Fteah, presso l’aeroporto, per difendere l’accesso alla città di Derna.

Il 15 gennaio 1941 ha inizio l’attacco inglese con tiro di artiglieria, incursioni aeree seguiti a penetrazioni con mezzi corazzati. Il gruppo “Tonini” difese la posizione di El Fteiah fino al 25 gennaio 1941, quando venne investito da un violento attacco della 6ª Divisione di fanteria australiana e costretto a cedere terreno, venendo successivamente raggiunto e disperso dalle unità motorizzate inglesi.

I superstiti del gruppo “Tonini” saranno in tutto 148 uomini tra ufficiali, sottufficiali e ascari. Il reparto verrà sciolto pochi mesi dopo.

.

ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM “ITALIA COLONIALE” PER RICEVERE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

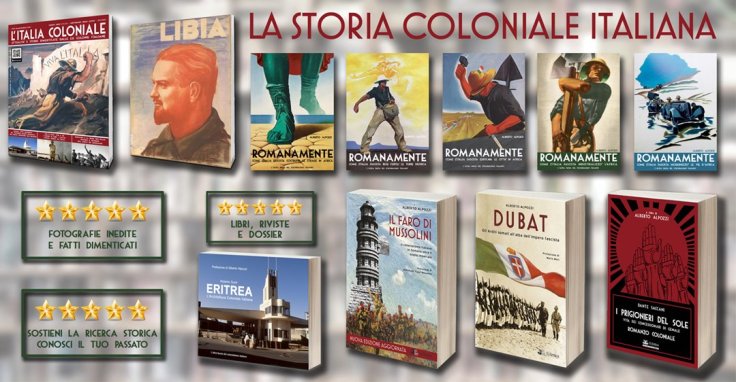

Vuoi approfondire la storia delle colonie italiane e vorresti un consiglio? Ecco QUI l’elenco delle nostre pubblicazioni: libri, dossier e riviste. Tutti i testi sono a carattere coloniale e utili per conoscere la storia d’Italia in Africa senza i pregiudizi della dittatura del pensiero unico. Ordina i tuoi titoli inviando una mail a ilfarodimussolini@libero.it.

ORDINA inviando una mail a ilfarodimussolini@libero.it. Potrai pagare con Paypal, Postepay o bonifico

La necessità quindi di creare un nuovo corpo di paracadutisti lo porta a costituire un reparto apposito di uomini sceltissimi tra le fila dei battaglioni ascari.

La necessità quindi di creare un nuovo corpo di paracadutisti lo porta a costituire un reparto apposito di uomini sceltissimi tra le fila dei battaglioni ascari. Il battaglione era organizzato in un plotone comando (tenente Giovanni Messina, con funzioni di aiutante maggiore), una sezione medica (tenente Duca), una sezione Contabilità (maresciallo Vittorio Ferra), una sezione “ripiegatori” (aviere scelto Giudici e caporal maggiore Terruso). Il plotone composto da sottufficiali e graduati libici era comandato dal sotto tenente Guido Conti, e seguivano poi quattro compagnie di allievi paracadutisti (rispettivamente 1ª, capitano Domenico Giovannini; 2ª, capitano Riccardo Ricci; 3ª, capitano Ermete Dondini; 4ª, capitano Domenico Della Pietra).

Il battaglione era organizzato in un plotone comando (tenente Giovanni Messina, con funzioni di aiutante maggiore), una sezione medica (tenente Duca), una sezione Contabilità (maresciallo Vittorio Ferra), una sezione “ripiegatori” (aviere scelto Giudici e caporal maggiore Terruso). Il plotone composto da sottufficiali e graduati libici era comandato dal sotto tenente Guido Conti, e seguivano poi quattro compagnie di allievi paracadutisti (rispettivamente 1ª, capitano Domenico Giovannini; 2ª, capitano Riccardo Ricci; 3ª, capitano Ermete Dondini; 4ª, capitano Domenico Della Pietra).

Il progetto di Italo Balbo, per l’imminente entrata in guerra dell’Italia, era di utilizzare nei primi giorni del conflitto questo reparto per l’invasione di Malta oppure per un colpo di mano sul Canale di Suez. L’Italia entrerà in guerra il 10 giugno ma Balbo morì prematuramente il 28 giugno abbattuto dalla contraerea italiana nei cieli di Tobruk senza che il suo piano venisse poi attuato.

Il progetto di Italo Balbo, per l’imminente entrata in guerra dell’Italia, era di utilizzare nei primi giorni del conflitto questo reparto per l’invasione di Malta oppure per un colpo di mano sul Canale di Suez. L’Italia entrerà in guerra il 10 giugno ma Balbo morì prematuramente il 28 giugno abbattuto dalla contraerea italiana nei cieli di Tobruk senza che il suo piano venisse poi attuato.

E’ indubbio che abbiamo commesso degli errori, in passato, ma oggi stiamo battendo tutti i record.

Viva il Duce.

"Mi piace""Mi piace"